Der Komponist Jacques Wildberger. Eine Portraitskizze

Aussagen und Dokumente, zum 80. Geburtstag zusammengestellt

« ‹Dagegen› zu komponieren war und ist mein agita movens.»1 Diese Äusserung aus dem Munde eines gemeinhin als «politisch» erachteten Komponisten scheint wenig überraschend. Denn hinsichtlich der Ziele und der Motivation von Wildbergers Musik herrscht merkwürdiger Konsens. «Politisch», «engagiert», «kritisch», «gesellschaftskritisch», «bekenntnishaft», «quer stehend», «aufrührerisch», «kämpferisch» ... – oft genug sind diese gängigen und nicht immer freundlich gemeinten Attribute bestens geeignet, die Aussagekraft des Kunstwerks zusammen mit der oppositionellen Haltung ihres Urhebers bis zur Bequemlichkeit zu entgiften. Heisst aber «dagegen» automatisch «politisch»? Und inwiefern können solche Kriterien überhaupt dienlich sein, das Besondere einer künstlerischen Physiognomie aufzuzeigen? Wie konstant sich der vom Komponisten selbst attestierte zentrale Schaffensimpuls auf seine bisherige Produktion auch immer ausgewirkt hat – «dagegen» bzw. «politisch» komponieren meint durchaus Verschiedenes.

Tatsächlich handelte der am 3. Januar 1922 in Basel geborene Wildberger «politisch» in einem landläufigen Sinn nur für kurze Zeit. Und zwar nachdem er 1944 in die «Partei der Arbeit» eingetreten war und als Freizeitkomponist seiner Empörung gegen den Faschismus wie gegen die helvetische Igelmentalität Ausdruck verlieh. Der frisch diplomierte Pianist wandelte auf den Spuren Hanns Eislers und Kurt Weills, schrieb Kampflieder im Stil des Agitprop für das Basler Arbeiterkabarett «Scheinwerfer» und die Neue Volksbühne Basel. Auch wenn Wildberger diese Werke nicht als den eigentlichen Beginn seines gültigen Oeuvres betrachtet, als peinliche Jugendsünden verwirft er sie nicht: «Ich stehe noch heute dazu.»

Abbildung 1: Jacques Wildberger, «Wir wollen zusammen marschieren» für einstimmigen Chor und Klavier (Text: Bruno Schönlank; 1944); Publikation mit freundlicher Erlaubnis von Jacques Wildberger

Schon diese Kampflieder sind nicht blinde Agitation, erfüllen nicht den Zweck dumpfer parteipolitischer Propaganda, sondern sind durchaus «von unten» gedacht. Als Stalins wahre Gesinnung sich zeigte, reagierte Wildberger prompt. Bereits 1947 trat er aus der PdA aus, «also noch vor 1948, dem kommunistischen, von der Sowjetunion geleiteten Staatsstreich in der Tschechoslowakei. [...] Denn zu diesem Zeitpunkt musste ich leider zugeben, dass das, was über Russland und Stalin gesagt wurde, nicht nur bürgerliche Greuelpropaganda gewesen ist, sondern dass es leider stimmt. Und das war für mich ein unglaublicher Schock. Da wollte ich von Politik erst einmal gar nichts mehr wissen.» Gleichwohl ist Wildberger eines gewissen kommunistischen Ruchs in der Schweiz bis heute nicht vollkommen ledig.

Indessen verlief die intendierte Abkehr von der Politik nicht auf die hohle, resignative Art. Leicht hätte Wildberger Zuflucht gefunden bei schalen Neoklassizismen und anderen restaurativen Lehren, die in seiner Heimatstadt Basel damals grassierten. «Das hat mich überhaupt nicht interessiert. Schönberg aber war in der Schweiz ein verfemter Komponist! Und da wollte ich in die Opposition gehen.» Dieses Begehr führte Wildberger in die Lehre des nach Ascona exilierten Wladimir Vogel, des einzigen, der Wildberger das technische Rüstzeug vermitteln konnte und dem er auch weltanschaulich nahe war. Aufführungen von Vogels dramatischen Oratorien Wagadus Untergang durch die Eitelkeit (1930) und Thyl Claes, Fils de Kolldraeger (1938/45) in der Nachkriegszeit beeindruckten Wildberger zutiefst: «Das ist richtige Widerstandsmusik.[...] Ich bin zu ihm gegangen und habe ihn gefragt: Weil das für mich die einzig begründbare Sprache war. [...] Vogel sagte: ‹Bitte, wenn Sie wollen›» In der Abgeschiedenheit des Tessiner Onsernonetals widmete sich Wildberger von 1948 bis 1952 strikt dem Studium der Zwölftontechnik Schönbergscher Prägung. Politische Fragen spielten in Vogels Unterricht, so Wildberger, keine Rolle.

So führte die Preisgabe eines explizit politisierenden Standpunktes mitten in die Opposition. Mehr noch: Sie bedeutete die eigentliche Initiation des Komponisten Jacques Wildberger. Mit seinen ersten eigenständigen dodekaphonen Arbeiten stiess er in der Schweiz zunächst auf heftiges Unverständnis und offene Ablehnung. Über die Aufführung des Quartetts für Flöte, Klarinette, Violine und Violoncello (1952) am Tonkünstlerfest 1955 schrieb Franz Walter: «Et l'on demande si véritablement le compositeur lui-même peut croire un instant que sa partition [...] peut avoir le moindre rapport avec la musique.»2 Anlässlich der Donaueschinger Uraufführung der Tre Mutazioni per Orchestra da Camera (1953) äusserte sich Willi Schuh kaum zustimmender: «Der innermusikalische Zusammenhang verkümmert in dieser Retortenkunst».3 Und Paul Sacher befand nach Einsicht in die Partitur des gleichen Werks: «Sie enthält interessante Klang- und Rhythmikexperimente, ist aber nach meinem Beurteilungsvermögen weder geistig ingeniös noch gefühlsmässig empfunden, sondern intellektuell errechnet. Diese Musik wirkt auf mich nicht als künstlerisches Bekenntnis, sondern eher als kunstgewerbliche Spielerei.»4

Gleichzeitig erregte Wildberger in Darmstadt und Donaueschingen einiges Aufsehen. Keine Geringeren als Heinrich Strobel und Pierre Boulez sahen sich dazu veranlasst, sich nachhaltig für seine Musik einzusetzen. Doch trotz der entscheidenden Eindrücke, die Wildberger durch die engen Kontakte zur Crème de la crème der Nachkriegsavantgarde empfing («Da bin ich wie vom Himmel gefallen! Das war eine neue Welt!») – als integrierten Darmstädter kann man ihn schwerlich bezeichnen. Er begegnete der punktuellen Kompositionstechnik der frühen fünziger Jahre mit gehöriger Skepsis. So sehr Wildberger die Radikalität bewunderte, mit der etwa Boulez in seiner Structure Ia (1952) vorging («Es war ein einmaliger Vorstoss in dieser Konsequenz»), so empfand er serielle Automatismen letzlich als «Zeitzwang», von dem es sich freizumachen gelte. In seiner Schrift Freiheit von der rationalen Zeit5 sieht Wildberger das Subjekt und sein geschichtliches Bewusstsein vom seriellen Zeittod bedroht. Er beschreibt Komponieren als bewusstes Ausrichten einer in sich aperspektivischen, statischen Zeitkugel, als «Gestaltvollzug» im Konkret-Machen der Serie, im Auflösen eines prädispositionell Festgeschriebenen.

In der Praxis setzte Wildberger zunächst an den Voraussetzungen zum Seriellen an. Er holte die kristalline Kanonik des späten Webern, den er anders als viele seiner Kollegen nicht uneingeschränkt als Gallionsfigur anerkennen mochte, im ersten Satz «Introduzione in modo atematico» des Quartetts buchstäblich in die Zeit zurück: Hier sind kanonisch geführte Reihenformen nicht «jederzeit gleichweit von einem Mittelpunkt entfernt»6, sondern treffen sich in harmonischen Knotenpunkten. Resultat: «Die Verräumlichung von Zeit [...] ist [...] durch die Konstruktion einer akkordischen Progression, die den gesamten Formverlauf überspannt, aufgefangen - der Musik wird dadurch wiederum eine zeitliche Richtung gegeben.»7

«Die Musik darf nicht einfach stehen bleiben und kristallisieren.» Wildbergers fundamentale Skepsis gegenüber der «eingefrorenen Zeit» kommt zu unmittelbar musikalischem Ausdruck, wenn serieller Habitus in seiner T. S. Eliot-Kantate «In my End is my Beginning» (1963) zur subjektfeindlichen Klangchiffre umschlägt: «‹Here is a place of disaffection [/Time before and time after / In a dime light].› Eliot spricht da von einem Zustand, in dem Zeit nicht überwunden ist, sondern fehlt. Das stelle ich in der Orchesterbegleitung so dar, dass ich die zeitliche Erstreckung der einzelnen Töne nicht mehr als rhythmische Werte verstehe, sondern sie einebne zu blossen Dauern.»8 Auf sehr ähnliche Weise und fast gleichzeitig hatte Heinz Holliger den Protagonisten des Magischen Tänzers (1963/65) in ein Boulezsches Zeitkostüm gesteckt und die letzten mechanischen Takte des dritten Liedes der Glühenden Rätsel (1964) als unerbittlichen seriellen Ablauf gestaltet, um durch Nelly Sachs' Dichtung gegebene, zwanghafte Situationen auszudrücken.

Von Beginn an zeigt Wildberger damit kein Interesse an der Struktur als solcher, sondern sieht sich selbst als «Ausdrucksmusiker» viel näher bei Schönberg als beim späten Webern. Im Quartett zeigt sich dies deutlich: Nach der «verzeitlichenden» Aneignung Webernscher Umkehrungskanons folgt der zweite Satz «Tema con variazioni» als Bekenntnis zu einer zwölftönig flexiblen Schreibweise nach Art der Orchestervariationen op. 31 (1928) von Schönberg. Ein Thema wird «klassisch permutiert [...], indem Kontrapunkte mit verschiedenen Charakteren dazu kommen.» Diese «klassischen Permutationen» orientieren sich allerdings viel eher an der informellen dodekaphonen Syntax von Schönbergs Serenade op. 24 (1920-23) als am orthodoxen Modell des Bläserquintetts op. 26 (1923-24) und tragen zumal in der dritten Variation und der Stretta leicht über die Vorgaben hinaus. Wildberger pflegt seinen «rapport avec la musique» nicht in epigonaler Erstarrung, sondern zeigt gerade im Kontext frühserieller Dogmatik eine andere, ziemlich unsanktionierte Sicht auf die jüngere Musikgeschichte.

«Ich habe nie einfach Reihenspiele gemacht, sondern immer etwas aussagen oder ausdrücken wollen.» Was es auszudrücken galt, entzog sich ästhetizistischer Selbstreferenz und verdichtete sich 1962 zu Wildbergers einzigem grossen Bühnenprojekt, das seiner szenischen Realisierung bis heute harrt: Epitaphe pour Evariste Galois, einer «Action documentée» über das Schicksal des aufrührerischen Mathematikers Galois (1811-1832), der einem als Duell getarnten politischen Mord zum Opfer fiel. Auch dieses Werk, das in der Verwendung des Sprechchores und in seiner Anlage an Vogels «Dramma-Oratorio» anknüpft, ist «im klassischen Sinne zwölftönig». Es besitzt eine Besonderheit darin, dass der mathematikbegeisterte Wildberger Galois' gruppentheoretische Überlegungen nicht nur kompositorisch, sondern auch choreographisch fruchtbar machen wollte. «Ich habe versucht, aus der Reihe Untergruppen aus 7 und 5 zu bilden. Das ergibt 35 Stellungen und ist die Grundlage der Komposition. Dazu habe ich mir [...] ein klassisches Ballett gedacht, das die Positionen tänzerisch umsetzt. [...] Aber es hat niemanden interessiert.» Freilich erschöpft sich Epitaphe nicht in der Darstellung algebraischer Konstellationen. Vielmehr demonstriert Wildberger, wie Mathematik und Politik sich unter den Bedingungen des Einzelschicksals Galois' zu einer hochexplosiven Mischung verbinden können.

Die Zündung ereignete sich 1967. Damals hielt sich Wildberger als Stipendiat des DAAD in Berlin auf. Unter dem Eindruck der sich anbahnenden 68er-Revolten musste er seine Position gänzlich neu überdenken und schliesslich befinden: «Die schönen Tage eines kompositorischen Handwerks mit dem goldenen Boden sind nun zu Ende.»9 Fortan schrieb er Musik, die vom massiven Einbruch schlechter Realität, geschichtlicher wie tagesaktueller, in die Scheinwelt immanenter Materialbezogenheit handelt.

In dieser Situation kam Theodor W. Adornos berühmtem Auschwitz-Diktum für Wildberger zentrale Bedeutung zu: «[N]ach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben, ist barbarisch.»10 Die entscheidenden Stimmen sind, Adornos planem Dekret zum Trotz, nicht verstummt. Paul Celan polemisierte nicht ohne Bitterkeit: «Kein Gedicht nach Auschwitz: was wird hier als Vorstellung von ‹Gedicht› unterstellt? Der Dünkel dessen, der sich untersteht, hypothetisch-spekulativerweise Auschwitz aus der Nachtigallen- oder Singdrossel-Perspektive zu betrachten oder zu berichten.»11 Und auch Wildberger zog aus dieser Lage, in der die überlieferten Redeweisen ungewiss geworden sind, eine andere Konsequenz als zu schweigen, was nach Auschwitz nur mieses Verschweigen sein könnte. «Ich habe damals wie heute gesagt: Nicht, nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben oder Musik zu machen ist unmöglich, sondern: Ohne Auschwitz ist es nicht möglich!» In seinem Aufsatz Über die Schwierigkeit, heute noch zu komponieren charakterisiert er seine künstlerische Arbeit als «Restitutionsversuch, wie man ihn bei Geisteskranken beobachtet, die während der klinischen Behandlung zu zeichnen und zu schreiben beginnen, um sich damit wiederzufinden und sich gegen die existentielle Bedrohung zu behaupten.»12

Noch in Berlin komponierte Wildberger La Notte, trittico per nastro, mezzo-soprano e 5 strumenti nach Texten von Hans Magnus Enzensberger und Michelangelo Buonarrotti (1967). «[...] Non veder, non sentir m'è gran ventura; / per? non mi destar, deh!, parla basso. [Mein Glück ist, nichts zu sehen, nichts zu hören; / Darum, ach! weck' mich nicht, sprich leise doch.]»13 Wildberger hat Michelangelos Lyrik, in der Sprachlosigkeit auf sprachlich vollendete Weise zum Ausdruck befördert wird, in einem konventionell «postseriellen» Liedsatz vertont, der durch flankierende Tonbandmusik über Enzensbergers Gedichte abendnachrichten und schattenwerk angegriffen wird. Elektronisch hervorgerufene Deformationen von Klängen und Worten setzen aktuelle und historische Ereignisse, den «Sacco di Roma» und Vietnam, in eine gefährliche Relation, in der «die Frage nach der Möglichkeit von Aussage grundsätzlich gestellt»14 wird. Dem Komponisten verschlug dies erst einmal selber die Sprache. Zwei Jahre lang sah sich Wildberger ausserstande zu komponieren.

Politische Musik? Gewiss. Freilich nicht im Sinne pathetischer Betroffenheit oder demagogischer Streuung, auch nicht im Sinne «konstruktiver» (partei-)politischer Kompromissfähigkeit. Sein ethisches und historisches Problembewusstsein führte Wildberger bis zur intendierten Zerstörung einer überkommenen Ästhetik, indem er Dokumente in die Musik hineintrug. In Double Refrain (1972) degeneriert «zeitgenössische» Kammermusik für Flöte (auch Bassflöte), Englischhorn (auch Oboe) und Gitarre in multipler magnetophoner Rückkopplung angesichts einer Dokumentkonstellation über den Missbrauch staatlicher Gewalt, die vom Hegelschen Axiom «Der Staat ist die Wirklichkeit der sittlichen Idee»15 ihren Ausgang nimmt. «Ich wollte in Double Refrain zeigen, was das eigentlich heisst. Leutnant Calley sagt als Staatsbediensteter: Bei Marinetti heisst es: Und auch Ernst Jünger, Thomas Hobbesund das 1. Buch Samuel kommen vor, auch eine Stimme aus dem Frankfurter Auschwitz-Prozess [...]: Die Musik wird angesichts dieser Dokumente immer unverständlicher und ist schliesslich völlig zerstört – mein eigenes Ausdrucksmittel wird völlig zerstört und endet in weissem Rauschen! Das ist doch politische Musik!»

In grossem Stil bietet Wildberger die Mittel der komponierten Dokumentkonstellation – nicht «Text-Collage» – für «...die Stimme, die alte, schwächer werdende Stimme...» (1973-74) auf («Da habe ich bösartigerweise eine Menge durcheinander gewürfelt.»), um ein Gespräch «über die Möglichkeit der sprachlichen, genauer der poetischen und künstlerischen Äusserung schlechthin»16 zu veranstalten. Der Weg in die aporetische Enge führt über Prediger, Hiob, Camus zu Friedrich Hölderlin, Paul Celan und Samuel Beckett. Ganz anders als Paul-Heinz Dittrich, Heinz Holliger, György Kurtág und noch so viele arbeitet Wildberger nicht am inneren poetischen oder ontologischen Widerstand dieser Dichtungen, sondern expliziert in der Art seines Zusammenstellens, was «sprechen» (auch musikalisches) nicht mehr vermag. Auf diese Weise dokumentiert Dichtung bei Wildberger eine ethische Defiziens. Der textuelle Zusammenhang entwickelt eine tödliche Dynamik, die die musikalische Äusserung förmlich erstickt und endlich bei Beckett ankommt. Über Beckett meinte Dittrich einmal: «Das ist mit herkömmlichen Mitteln nicht mehr zu vertonen.»17 Vielleicht hat dies niemand je ernster genommen als Wildberger: Am Ende von «...die Stimme...» bildet das 13. Stück aus Becketts Texten um Nichts zusammen mit Passagen aus Heideggers Sein und Zeit einen pleonastischen Kontrapunkt nicht-referenzieller Rede, dem die Funktion weissen Rauschens in sprachlicher Hinsicht zukommt.18 Beckett, von dem Pothast sagte, er sei sprechend ins Schweigen eingegangen19, wird von Wildberger nicht vertont – seine Worte haben die Musik «ent-tont».

Obschon Wildberger sich infolge des Ansturms der Realität gezwungen sah, überkommene Rede- und Produktionsweisen grundsätzlich in Frage zu stellen, hat er eine werkhafte Konzeption, die zumal in den Arbeiten nach 1970 demonstrativ bis ans Äusserste strapaziert wird, entgegen den Tendenzen jener Zeit letztlich nie gänzlich verworfen, sondern gerade aus Subversion an ihr festgehalten: «Das Werk [...] kann über das Materiale hinaus mehr kritische Reflexion und damit mehr Aggression aufnehmen als die offene Aktion, die oft nur repetiert, was draussen vor sich geht. Das Werk ist unverlierbar, weil es im Gegensatz zur offenen Aktion mit präzise vorhersehbarem Ergebnis jederzeit wiederholt werden kann. Und wenn sein Autor über genügend Substanz und genügend Können verfügt, so kann es schliesslich einen Sinn bekommen jenseits des Privaten: Es kann erhalten bleiben als Stein des Anstosses, als Sandkorn im Getriebe, als Ärgernis.»20

Und auch eine andere Frage stellt sich allerspätestens seit 1967 in Wildbergers Schaffen ganz grundsätzlich: Jene nach dem Verhältnis von Sprache und Musik, genauer: Dokument und Musik. Sie hängt ursächlich mit seiner Grundmotivation zusammen: «Ich musste ein Engagement haben! Ich meinte, ich hätte eine.» Der sendungsbewusste Musiker ist zur nachvollziehbaren Artikulation seiner Botschaft angewiesen auf ein Zeichensystem, das Musikalisches in seiner «Begriffsblindheit»21 zur Aussage bündelt. «Wird die gesellschaftliche Kritik des Musikers nach dessen Wahl aus dem vorgegebenen musikalischen Material beurteilt, nach seiner Entscheidung, an bestimmte Vorlagen zu knüpfen, Anspielungen und Zitate einzufügen, so bedarf die Musik, um in ihrer kritischen Spitze erkennbar zu werden, des sprachlichen Kommentars. Denn ihre kritische Haltung bliebe stumm, wäre sie nicht begrifflich gemacht und dieserart festgelegt: Musik für sich allein vermag nichts eindeutiges zu sagen.»22 Bei Wildberger verbleibt das Begriffliche allerdings nicht an der verdeutlichenden Oberfläche. Er hat sprachliches Kommentieren als strukturierende Handlung in den Kompositionsprozess selbst integriert - und versteht es sogar, das Plakative, die grösste Gefahr explizit formulierter Aussagen, für seine Zwecke gefügig zu machen: «Bei mir [...] wirkt Plakatives [...] nicht von sich aus, sondern ist immer in einen bestimmten Kontext gestellt, in dem es sich selbst entlarvt.»

Wildbergers Werke der frühen siebziger Jahre scheinen trostlos. Dennoch sind selbst diese latent auf eine Utopie ausgerichtet. «Ich bin zwar nicht gläubig, aber ich würde der Definition von Hoffnung im Hebräerbrief 11,1 zustimmen: Man hofft, dass es einmal besser oder gerechter kommt. Und das steckt auch in der Negativität von Double Refrain oder «...die Stimme...»: Die Hoffnung ist noch nicht erfüllt.» Ihrem Potenzial sucht Wildberger sich erstmals in An die Hoffnung für Sopransolo, Sprecher und Orchester (1978-79) zu nähern.

Wieder sieht Wildberger seine Problematik bei Hölderlin poetisch gefasst. Er eröffnet das Werk mit Hyperions Schicksalslied, das in dreistrophiger Katabasis von ungeschichtlichen Zuständen des Himmlischen und des Säuglings ins zeitliche Bewusstsein führt und damit buchstäblich in die Geschichte eintritt: «[...] Es schwinden, es fallen / Die leidenden Menschen / Blindlings von einer / Stunde zur andern [...].»23 Wildberger verdeutlicht dies in schrecklichster Konkretion, indem er der Ode die blanke Chronik der Shoah anfügt. Einsatzort für das Stejtellied der Juden im Krakauer Ghetto («Es brennt, Briderlach, es brennt») ist die Pogromnacht im November 1938. Es kann inmitten des «munteren Trommelmarsch[s] der Mörder sowie [...] missbrauchte[m] und missbrauchbare[m] Kulturgut, z.B. Les Préludes von Liszt [...], Wagners Meistersinger-Vorspiel und ‹Freude, schöner Götterfunke›»24 nur noch «hastig, atemlos», mit «wenig Stimme, angstvoll» vorgetragen werden. Basis des Schrecklichen ist ein unerbittlich hämmerndes Ostinato wie aus dem Preludio zu Bernd Alois Zimmermanns Soldaten (1958-64), das mit der fatalen Kadenz der Schlussstrophe von Hyperions Schicksalslied eintritt: «Die Zeit wird einbezogen als etwas Grauenvolles.»

Im Unterschied zu den früheren Werken verliert sich Hölderlins real aufgeladener poetischer Fall nicht in einer artikulationslosen Zone, sondern wird aufgefangen. Mit Erich Frieds Gedicht Hölderlin an Sinclair formt Wildberger eine Anabasis, die sehr vorsichtig in die Richtung der Lichtklänge Hyperions zurückzeigt. Dass er Frieds Botschaft («Das letzte aber ist Leben»)25 nicht als dumpfe Versöhnung auffasst, sondern sie im Kontext des Grauens stark relativiert, zeigt sich vor allem im Nachspiel26: Hier «gibt es Melodie-Fetzen von Sängern aus Chile und wenn es jemand spielen kann, wird auch eine Quena verwendet. Es kommen auch Lieder von Violeta Parra vor - eine wunderbare Sängerin. Sie darf von Hoffnung singen! Sie darf tröstend sein, denn sie hat alles an Elend und Verfolgung selber erlitten! Sie darf – aber nicht wir! Wir dürfen nicht von unserem sicheren Port aus Hoffnung verordnen. Ich habe nicht das Recht, Hoffnung zu verordnen! Wir, die wir im Luxus leben auf Kosten von 4/5 der Erdbevölkerung, die hungern, Mangel haben und abhängig sind vom Verbrechen. Violeta Parra singt 27, sie, die alles verloren und sich am Schluss umgebracht hat. Aber trotzdem hat sie dem Leben gesagt. Das finde ich grossartig! Aber im Nachspiel wird Hoffnung von mir auch in Zweifel gesetzt durch die Trommel, als Instrument, das in den Tod führt. Mit dem Partisanenlied (singt)28 ist es genauso – das ist wohl ein Kampf für etwas Gerechtes, aber doch Gewalt.»

Wie alle Werke nach 1967 ist auch An die Hoffnung nicht bloss eine zeichenhafte Kompilation verbaler wie musikalischer Subtexte, sondern beruht in seiner semantisch aufgeladenen Polyphonie fremder Materialien auf einer durchaus traditionellen Vorstellung von Tonsatz. Zumal die Vertonungen der Texte Hölderlins und Frieds gehen von einer Zwölftonreihe aus:

.

.

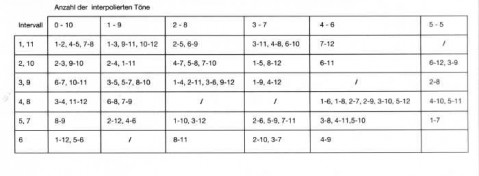

Wildberger gab seine dodekaphone Fertigkeit nach seiner «Repolitisierung» keineswegs preis, sondern hat sie noch weiter verfeinert. Die Zwölftonmusik von An die Hoffnung besitzt die Besonderheit, dass die Zwölftonreihe weder in ihrer Originalgestalt, noch in den einfachen Permutationsformen vorkommt und damit niemals wörtlich erscheint. Wildberger hat ein Interpolationssystem entwickelt, das die Reihe auf flexibelste Weise interpretierbar macht. Seine Tabelle löst die Reihe in ihre intervallischen Bestandteile auf und macht die Segmente über eine interpolierende Kombinatorik direkt verfügbar.

Beispiel: Intervallklasse «1,11» (kleine Sekunde oder grosse Septime) ist ohne Interpolation über die Reihenpositionen «1-2, 4-5» oder «7-8» beziehbar, die bei umgekehrter Lesart (also 2-1: 2-3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 -1; 5-4: 5-6,7,8,9,10,11,12,1,2,3-4 etc.) eine reihenmässig determinierte Gruppe von je 10 Positionen umschliesst («0-10»). Auf diese Weise wird die gleiche Intervallklasse der Reihenpositionen «1[c]-3[cis], 9[dis]-11[d], 10[f]-12[fis]» durch eine oder neun andere Positionen («1-9») interpoliert – so weiter durch alle Intervallklassen und Reihenpositionen. Diese Voraussetzung lockert das permutatorische Korsett der Reihe erheblich und gestattet eine flexible Schreibart, die gleichwohl in jedem Moment auf die Reihe bezogen ist. Wildbergers frühes Postulat des «Gestaltvollzugs» in der Konkretisierung bzw. Auflösung eines Vorfertigen wird hier eingelöst, indem sich das Resultat reihenmässiger Arbeit – die «Gestalt» – über ihren Ursprung erhaben zeigt.29

Wie bei anderen Komponisten, die wie Berg oder Boulez ihre reihenmässigen Vorgaben eher als verbindlichen Vorschlag denn als Zwang auffassen, ist Wildbergers interpolierende Lesart der Reihe im Werk analytisch nur bedingt nachvollziehbar. Aus einer Skizze wird ersichtlich, wie eine Transposition der Reihe auf fis («VII») in der Singstimme die «schicksallosen» ersten beiden Strophen von Hyperions Schicksalslied zusammenschliesst. Der Reihe, deren Hälften auf je eine Strophe entfallen, wird auch formbildende Kraft zugetraut.

Die Positionen der Reihentransposition «VII» sind in der Singstimme durch teils umfangreiche Interpolationen getrennt und heben Kerngehalte des Textes («Licht», «leicht», «Schicksallos», «Himmlischen» etc.) mitunter auch repetitiv hervor – wobei die realen Interpolationen äusserst «frei» erscheinen und nur einen mittelbaren Bezug zur Tabelle erkennen lassen:

Abbildung 3: «An die Hoffnung», Singstimme (Takt 21-64) mit Reihenpositionen der Transposition «VII»

Wildberger charakterisiert die Führung der Singstimme als eine «in Melodie gesetzte Sprechstimme»30, deren konkrete diastematische Ausgestaltung sich aus dem intervallischen Repertoire an Interpolationen herleite und über den ganzen, ebenfalls reihengebundenen Orchestersatz ausstrahle. Tatsächlich scheint die reihenmässige Arbeit, die in An die Hoffnung erst nach den Lichtklängen des Vorspiels (Takt 1-19) am Text ansetzt, mit der Vorstellung intakter «sprachfähiger» Artikulation verbunden. Schon in der prekären dritten Strophe ist ein vergleichbarer formbildender Zusammenhalt durch die Reihe, die den Tonsatz unterirdisch beeinflusst, weder in der Partitur noch in den Skizzen ohne weiteres auszumachen. Zudem stellt sich dieses Problem für Wildberger auch hinsichtlich der eigenen Sprachfähigkeit. Er ging zu Wladimir Vogel, weil ihn die Zwölftontechnik interessierte als «die einzig begründbare Sprache». Könnte er aber auf eine derart uneigentliche Handhabung der Dodekaphonie, deren Ableitungen die Reihengestalt fast völlig unterlaufen, nicht ebenso gut verzichten und einfach «frei» komponieren? «Nein! Auch die freie Schreibweise muss reihenmässig begründbar sein.»31 In diesem Sinne ist Wildbergers musikalische Sprache bis heute «begründbar» geblieben.

«Auch wenn ich es sehr verschieden gewichtet habe, geht es bei mir eigentlich immer um dasselbe: Den Kampf um die Möglichkeit von Hoffnung.» In der Kantate Tempus cadendi, tempus sperandi für gemischten Chor und sechs Instrumentalisten (1998-99)32 nimmt Wildberger die Spur des Schrecklichen wieder auf, indem er die Hölderlinsche Textklammer aus An die Hoffnung neu ausführt. Das Gestöber der Dokumente und Zeichen mit reihenmässigem Rückhalt hat sich zu einem Chorsatz verdichtet, die Gehalte sind in eine teils bildhafte Syntax hineinverlegt, die sich mit den Lehren Wladimir Vogels verträgt. Anstelle der Chronik der Shoah erscheinen Gesänge über Paul Celans Gedichte Tenebrae und Es war Erde in ihnen, die bekanntlich ihrerseits Realien der Judenermordung verarbeiten. Nur noch vereinzelte Spuren des früher Zitierten, Montierten erscheinen. So wird der Beginn des Stejtellied als nunmehr fragmentarische Konkretion von Hyperions Schicksalslied «mit dem Rücken zum Publikum» vorgetragen und klingt «wie aus ferner Erinnerung und aus einem anderen Raum» her.

Wie in einem Vermächtnis greift Wildberger in diesem Werk auf Texte zurück, die ihn allesamt schon an exponierter Stelle beschäftigt hatten. In «...die Stimme...» ist das blasphemische Gebet Tenebrae als Antwort auf Hiob gesetzt: «wollte ich ihn vor Gericht ziehen, er stünde nicht Rede, ich kann nicht glauben, dass er mich hörte»33. Und als Wildberger 1990 von Heinz Holliger den Auftrag erhielt, einen Teil von Johannes Ockeghems Missa prolationum mit einem komponierten Kommentar zu versehen34, fiel seine Wahl auf das Gloria, um es in Zwei Tropen – Inquisitio und Anulus spei – zur Theodizee zu wenden: Das gesprochene Gedicht Es war Erde in ihnen wird mit dem Ejlmalej Rachamim, der jüdischen Totenklage um die Opfer von «Auschwitz, Majdanek, Treblinka», enggeführt. Umgekehrt wehen im dritten Satz von Tempus cadendi die – wieder «mit dem Rücken zum Publikum» deklamierten – liturgischen Formeln «Laudamus te. Benedicimus te.» «wie aus einem anderen Raum, einer anderen Welt» in eine Klangwüste perkussiven Reibens, Schabens und chorischen Erstickens hinein, in der Singen nur noch unter Celanschem Vorzeichen möglich ist: «und das Singende dort sagt: Sie graben.»35 Wenn dem Liber Ecclesiastes mit dem titelgebenden «Tempus cadendi, tempus sperandi» ein neues Gegensatzpaar hinzugefügt wird, bezieht sich das nicht zuletzt auf Wildbergers engen Freund Bernd Alois Zimmermann, für den «Omnia tempus habent» mehr war als eine fromme Devise und der an den Zweifeln und Widersprüchen seines strengen Glaubens letztlich zugrunde gegangen ist.

Nicht zufällig greift Wildberger für Tempus cadendi auf die materiale Grundlage, sprich das Repertoire reihenbezogener Interpolationen eines anderen Werkes zurück, in dem dasselbe Problem – «der Kampf um die Möglichkeit von Hoffnung» – auf eine sehr persönliche Art situiert ist: Commiato, Musik für Streichquartett (1997)36. Erst das Zusamentreffen eines Kompositionsauftrags der Pro Helvetia für das Amati-Quartett und eines tragischen Todesfalls lieferte die Voraussetzung zu Wildbergers erster, äusserst distanzierter Auseinandersetzung mit der verschlissenen Gattung Streichquartett: Der «Tod meines Patenkindes: Das hat mich im Innersten getroffen. Diese Betroffenheit war etwas, das ich aussagen musste. Die Solmisation ihres Namens spielt in der Komposition eine wichtige Rolle. Ich habe eine zehntönige Reihe37 gefunden, nachdem ich die Solmisationssilben mit Versetzungszeichen versehen habe.»

Wildberger komponierte Commiato als einen Abschied, welchem, dem Celanschen Datum gleich, in der Konsequenz seiner Ausformung eine Relevanz zukommt, die weit über den privaten Anlass hinaus greift. Der Titel zitiert Luigi Dallapiccolas letztes, dem frühverstorbenen Freund Harald Kaufmann gewidmetes Werk von 1972. In einem ersten Versuch der Überwindung des gleichsam erstickten Beginns samt seiner amorphen, klangfeindlichen Aura kann gis4 als natürliches Flageolett der ersten Geige «pp zart, klagend» intoniert werden. Dieser Ton klingt wie ein fernhin widerhallender Rest jenes zweigestrichenen gis, mit dem die ekstatische Vokalise von Dallapiccolas Commiato «ff gridando» ohne Begleitung anhebt. Auch später kann der Ausdruck selbst der Klage nicht nachhaltig durchdringen: In einen zögerlich ertasteten, fragilen Klangraum klingen nach Ziffer C als Hauptstimme ausgewiesene Tonscherben aus Gustav Mahlers Kindertotenlieder (1900-02) hinein: «Das Unglück geschah nur mir allein!» Die zarte Textur erstickt wieder im brutal überdämpften «Neubeginn», der nun auf d, Bernd Alois Zimmermanns Schicksalston, erfolgt.

Alle konstruktive Arbeit, die von jenem d ausgehend Gewesenes zum Melos fügt, zerrinnt zu Kanons, durch die jede individuell klagende Mitteilung ins Zeit-Vakuum gesogen wird - so auch später die aus der Solmisation gewonnene Zehntonmelodie des Adagio: Sie «wird dann ein Kanon, der sich verdichtet. Er verstrickt sich in sich selber, eine Befreiung bleibt aus. Am Schluss kommt dieses Hämmern, das in einem Schrei des Streichquartetts endet.» Wildberger vergleicht diesen «Schrei» mit dem Schluss von Dmitri Schostakowitschs 14. Symphonie op. 135 (1969), den er einmal als «Protest gegen den Tod»38 interpretierte.

Wildbergers Umgang mit Subtexten hat sich verändert. Sie sind nicht mehr unmittelbar, als direkte Zeichen gesetzt, dienen nicht mehr der sprachwertig konzisen Formulierung einer «Botschaft», sondern sind Bestandteile eines historischen, topischen Raumes. Bedient sich Wildberger ihrer, so ist das kein einfacher Akt der Identifikation: «Man kann höchstens andeuten.» Sie bleiben allusive Partikel einer musikalischen Sprache, die mehr resoniert als zitiert und dabei einer zerstörerischen formalen Dynamik unterworfen ist. Es ist eine Vorstellung von Form, die noch immer von der «Schwierigkeit, heute noch zu komponieren» zeugt. Die energetische Umwendung der Kanons, die erstmals bei Ziffer G eintritt, überwuchert die Klageversuche zunehmend und mündet in Leerlauf. Die Brüche induzieren einen Prozess formaler Diskontinuierung, der am Adagio und an der pseudo-reprisenartigen Situation nach der nackten Solmisation neu ansetzt. In Commiato hat Wildberger das Streichquartett als einstigen Inbegriff musikalischer Diskursfähigkeit ad absurdum geführt. Alban Bergs abgründiger Kommentar aus dem «geheimen Programm» zur Lyrischen Suite (1926) signalisiert eine akzidentielle Verwerfung, die hier zum formbildenden Prinzip avanciert: «Vergessen Sie es-----!».39

Gleichwohl ist Wildbergers Vorgehen nicht primär gattungsbezogen, sondern immer noch Mittel zur «Aussage». «In Commiato gibt es nur noch totale Hoffnungslosigkeit. Für mich ist es einfach nicht möglich, für mein Patenkind, das auf tragische Art gestorben ist, etwas Trostvolles zu komponieren. Das wäre billig! Aber ich muss dem standhalten. Ich bin dagegen, ich protestiere gegen dieses Schicksal und werde nicht weich.»

« ‹Dagegen› zu komponieren war und ist mein agita movens.» So sehr Protest und Widerstand als Wildbergers initiale schöpferische Gesten gelten können, so sehr sein Schaffensweg von einem ebenso historischen wie ethischen Problembewusstsein geprägt ist - seine generalisierende Einordnung ins politische Fach greift einfach zu kurz. Zu verschieden, zu spezifisch sind die Impulse, als dass sie allesamt sinnvoll unter «Politik» subsumiert werden könnten. Dies umso mehr, als Wildberger seine denkbar unpolitische, zirzensische Seite auch im Komponieren absolut hemmungslos auslebt: So in den zahlreichen Solostücken für befreundete Musiker, z.B. Rondeau (1962) und Pour les neuf doigts (1971) für Heinz Holliger (Oboe), Retrospective I und II (1972) für Aurèle Nicolet (Flöte), «Tant(TM)t libre, tant(TM)t recherchée» (1992-93) für Walter Grimmer (Violoncello) oder Fantasia sul re (1998) für Felix Renggli (Kontrabassflöte); so im Kammerkonzert für Saiteninstrumente und Synthesizer (1995-96), wo er neugierig «Erkundungen im Sechsteltonbereich» anstellt. Natürlich sind all jene Soli nicht bloss vordergründige «Spielmusik» - auch sie entbehren gewisser kritischer Spitzen nicht. Zumal Stücke wie Diario für Klarinette (1971/75), Schattenwerk für Orgel (1976), Diaphanie für Bratsche (1986) oder «Los pajarillos no cantan» für Gitarre (1987) reflektieren durchaus Gehalte der jeweils zeitgleichen «Hauptwerke». Und auch das Kammerkonzert ist keine axiomatische Sechsteltonstudie, sondern Musik, in der verschiedene Tonsysteme in Konflikt geraten.

Jacques Wildbergers oppositionelle Energie verbindet sich immer mit der Notwendigkeit, auch den eigenen Standpunkt in Frage zu stellen, um neue, noch wirkungsvollere Mittel der musikalischen «Aussage» zu erkunden. Aus diesem Grund konnte er seiner erworbenen Ausdrucksformen nie auf lange Sicht versichert sein. Für Wildberger heisst Komponieren immer auch: Erforschen. Gegenwärtig plant er an ein Stück für Singstimme und Live-Elektronik, in dieser Kombination ein weiteres Novum in seiner über 70 opera zählenden Werkliste: «Da sind Möglichkeiten, die es auszuschöpfen gilt. [...] Die Live-Elektronik soll eine Bereicherung der Sprache sein und neue Möglichkeiten aufdecken, etwas mitzuteilen. [...] Je kürzer die Texte, desto besser. Ich würde Celan nehmen [...]: ‹EINMAL, / da hörte ich ihn, / da wusch er die Welt, / ungesehn, nachtlang, / wirklich. / Eins und Unendlich, / vernichtet, / ichten. / Licht war. Rettung.›40 Unglaublich! Da ist auch der Bezug zu all dem Grauenhaften, das noch immer passiert!»

2 Journal de Gen?ve, 12.Juli 1955.

3 SMZ 11/1953 (Jhg. 93), S. 477.

4 Paul Sacher in einem Brief vom 20. August 1954 an J.W.; Wildberger kommentiert: «Sacher war aber immer sehr korrekt. [...] Viele sagten mir immer: Dass er Dir keinen Auftrag gibt, ist eine Schweinerei. Ich ging darauf nie ein; das hätte nämlich der Versuch zu einer Intrige sein können. Zudem war er ja Mäzen und souverän, er konnte doch entscheiden, wie er wollte! Mir hat er eben keinen Auftrag gegeben. Das nehme ich ihm doch nicht übel!»

5 In: Melos 12/1955 (Jhg. 22), S. 341ff.

6 Ebda.,S. 343.

7 Patrick Müller, Zwischen Neoklassizismus und Avantgarde - Kompositionslehre in der Schweiz nach 1945, in: Ulrich Mosch (Hrsg.), «Entre Denges et Denezy...» - Dokumente zur Schweizer Musikgeschichte 1900-2000, Mainz etc.: Schott 2000 S. 252.

8 Zitiert nach: «Für wen komponieren Sie eigentlich?» - Hansjörg Pauli im Gespräch mit Jacques Wildberger, in: Anton Haefeli (Hrsg.), Jacques Wildberger oder die Lehre vom Andern, Zürich: Hug, o.J., S. 186.

9 Komponisten stellen eigene Werke vor - Jacques Wildberger: <...die Stimme, die alte, schwächer werdende Stimme...>. Ein Triptychon für Solosopran, Solovioloncello, Orchester und Tonband (1973/74), in: SMZ 6/1977 (Jhg. 117), S. 345.

10 Theodor W. Adorno, Prismen, Frankfurt am Main: Suhrkamp 1955, S. 31.

11 Zitiert nach: Axel Gellhaus, Die Polarisierung von Poesie und Kunst bei Paul Celan, in: Celan-Jahrbuch 6 (1995), S. 55.

12 Zitiert nach: Anton Haefeli (Hrsg.), Jacques Wildberger oder die Lehre vom Andern, S. 181.

13 Zitiert nach: Ebda., S. 180.

14 Ebda.

15 Zitiert nach: J.W., Double Refrain.

16 Gregor Wittkop, «...das will nichts heissen, aber das ist es ja eben...» oder: Wie Jacques Wildberger Texte gruppiert, in: Michael Kunkel (Hrsg.), Jacques Wildberger, S. 6.

17 Zitiert nach: Stefan Amzoll, «glückloser Engel - Der Zeuthener Komponist Paul-Heinz Dittrich», in: MusikTexte Heft 85 (August 2000), S. 24.

18 «...for she could still hear the buzzing...so-called...in the ears...» Samuel Beckett, Not I, in: Ders., Collected Shorter Plays, New York: Grove Press 1984, S. 217.

19 Vgl. Ulrich Pothast, Die eigentlich metaphysische Tätigkeit - ?ober Schopenhauers ?sthetik und ihre Anwendung durch Samuel Beckett, Suhrkamp: Frankfurt am Main 1982, S. 302ff.

20 Zitiert nach: «Für wen komponieren Sie eigentlich?», in: Anton Haefeli (Hrsg.), Jacques Wildberger oder die Lehre vom Andern, S. 193.

21 Jacques Wildberger: Die Realität bewältigen, in: National-Zeitung 131 (1973), Nr. 251, 13. August 1973, S. 31.

22 Tibor Kneif, Politische Musik? (= Fragmente als Beiträge zur Musiksoziologie hrsg. v. Elisabeth Haselauer, Heft 6), Wien-München: Doblinger 1977, S. 38.

23 Friedrich Hölderlin, Hyperions Schicksalslied, in: Ders., Werke und Briefe, hrsg. v. Friedrich Beissner und Jochen Schmidt, Bd. 1, Frankfurt am Main: Insel 1969, S. 45.

24 «Für wen komponieren Sie eigentlich?», in: Anton Haefeli (Hrsg.), Jacques Wildberger oder die Lehre vom Andern, S. 194.

25 Erich Fried, Hölderlin an Sinclair, in: Ders., Die bunten Getüme, Berlin: Wagenbach 1977, S. 17.

26 J.W., «An die Hoffnung», Takt 265ff.

27 Vgl. Violeta Parra, Gracias a la vida, in: Cantaré - Songs aus Lateinamerika, Berlin: Verlag Neues Leben 1978, S. 99ff. und J.W., «An die Hoffnung», Takt 267ff.

28 Vgl. Partisanen vom Amur, in: Inge Lammel, Das Arbeiterlied, Leipzig: Verlag Philipp Reclam jun. 1975, S. 181f. und J.W., «An die Hoffnung», Takt 273ff.

29 Vgl. J.W., Freiheit von der rationalen Zeit, a.a.O.

30 J.W. im Gespräch mit dem Autor (Riehen, November 2001).

31 Ebda.

32 Kompositionsauftrag des Süddeutschen Rundfunks; Uraufführung im Rahmen des Stuttgarter ECLAT-Festivals am 8. Februar 2001 (Ensemble Ictus, SWR Vocalensemble Stuttgart, Leitung: Rupert Huber).

33J.W., «...die Stimme, die alte, schwächer werdende Stimme...», Teil 2 «Die Befragung», Takt 23ff.

34 Uraufführung der Interludien von Edison Denisov, Clytus Gottwald, Klaus Huber, Hans Ulrich Lehmann und J.W. durch das Hilliard Ensemble am 7. Dezember 1990 in Basel.

35 Paul Celan, Gesammelte Werke, Bd.I, Frankfurt am Main: Suhrkamp 1986, S. 211.

36 Uraufführung durch das Amati-Quartett am 20. Oktober 1998 in Basel.

37 Diese auch dauerngebundene Reihe differiert vom oben erwähnten reihenmässigen Komplex, der den Tonsatz vor Ziffer P beeinflusst.

38 J.W., Das symphonische Werk Dmitrij Shostakovic', in: Anton Haefeli (Hrsg.), Jacques Wildberger oder Die Lehre vom Andern, S. 149.

39 George Perle, Das geheime Programm der Lyrischen Suite, in: Alban Berg - Kammermusik I (=Musik-Konzepte, hrsg. v. Heinz-Klaus Metzger und Rainer Riehn, Heft 4), München: text+kritik 1981, S. 61; vgl. Alban Berg, Lyrische Suite, 3. Satz, Takt 93ff.

40 Paul Celan, Gesammelte Werke, Bd.II, S. 107.