Tentations de la clarté

Auprès de « Reflecting Black » de William Blank

Le 16 décembre dernier, l’Orchestre de la Suisse Romande, sous la baguette de Dennis Russell Davies, créait une œuvre de grande envergure de William Blank, un diptyque — deux « tableaux » placés sous l’ombre inspirante de ceux de Pierre Soulages, comme le mentionne la note de programme — pour piano et orchestre, arborant un nom aussi anglophile que son créateur : Reflecting Black. La partition est dédiée au soliste, David Lively, pianiste de renom avec qui William Blank avait déjà collaboré, notamment pour Cris (1999), pour piano et ensemble1. Il est nécessaire de rappeler brièvement le contexte assez exceptionnel de création de Reflecting Black : la pièce se situe en filiation directe d’Ebbe(n) (2000) et d’Exodes, pour grand orchestre, créée en 2003, et constitue ainsi la troisième de quatre commandes qui lient l’Orchestre de la Suisse Romande et le compositeur depuis son départ du poste de premier percussionniste. Cette association étroite, préparée par de nombreuses années de route commune, offre un contexte rare de liberté compositionnelle, dont la spatialisation originale de l’orchestre n’est qu’une des manifestations. On gardera à l’esprit qu’il n’arrive que trop rarement qu’un orchestre et un compositeur travaillent de manière ainsi rapprochée et durable, de même qu’un musicien professionnel et établi renonce à une situation privilégiée pour se consacrer plus pleinement à son art.

William Blank écrit d’un coup — huit mois d’intense travail pour cette nouvelle partition —, mais cette mise sur papier n’est que la dernière étape d’une pensée souterraine, entretenue et nourrie par la pratique de la direction, l’enseignement, l’analyse et les compositions de moindre envergure. Le compositeur estime le temps effectif de réflexion qui a permis cette dernière œuvre à environ cinq années — le temps qui la sépare de son dernier opus pour orchestre, Exodes, en 2003. En effet, comme nous l’avons évoqué plus haut, les deux œuvres sont plutôt les manifestations concrètes d’une seule et même quête autour du son de l’orchestre, de l’équilibre des timbres et de l’harmonie, de la (grande) forme. Malgré la filiation évidente, et le lien inévitable qui existe entre ces deux « étapes », ces deux pièces ne forment pas le début d’une « tétralogie », dont attendrait encore les deux derniers volets. Elles existent indépendamment, se font écho, et sont à envisager dans ce tracé à la fois continu et erratique que constitue la recherche compositionnelle. Il reste à espérer qu’une telle étude voie le jour dans le futur.

Au sujet de cette évolution, et de Reflecting Black en particulier, William Blank parle d’un état de stabilité, un moment dans son parcours de compositeur où est atteint un équilibre entre les différents paramètres de sa recherche. L’équilibre est lent à se former, et ne dure pas — le temps d’une œuvre, rarement plus. C’est le moment d’une conclusion, lorsque les différentes pistes expérimentées les années précédentes peuvent enfin se combiner. Mais aussitôt après, de nouvelles pistes se présentent : une découverte, un intérêt, qui va alors à nouveau en-gager l’esprit dans une voie plus précise, plus pointue, trop focalisée pour que l’œuvre résultante ne soit pas « hypertrophiée » sur un plan particulier. Aux yeux de William Blank, l’œuvre complète, achevée, est une illusion — l’illusion dont se nourrit le canon institutionnel de la musique, auquel il est dur de ne pas rêver. Mais dans la réalité des œuvres et de l’écriture, il n’y a que des parcours, des moments d’une recherche qui, alors que celle-ci est continue, sous-jacente, se concrétisent en « pièces », comme le mot le dit bien, séparées les unes des autres, et qui nous laissent la possibilité d’oublier, ou de ne pas voir, le processus de chaque jour qui les a fait naître. Dans la plupart de ces « pièces », morceaux épars tombés dans le monde, certains espaces de la pensée musicale sont explorés, certaines directions sont prises, et d’autres sont laissés dans l’ombre2 — et parfois, tous les dix ans peut-être, un point d’équilibre est approché où les diverses recherches passées se combinent pour former un objet relativement autonome, relativement « plein ». Reflecting Black est une de ces œuvres, peut-être un peu comme un col, pourrait-on dire — point de passage précédé par des années d’ascension, et où l’on ne reste que le temps d’une œuvre, avant de redescendre par des chemins encore inexplorés.

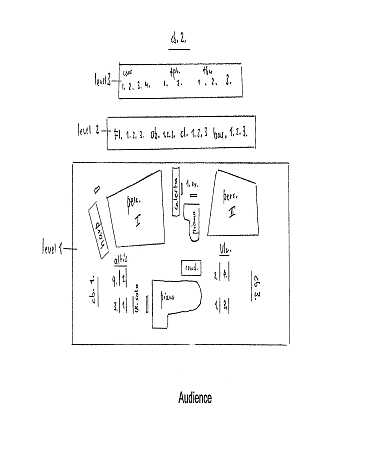

Une des premières choses qui frappe, et qu’on pourrait peutêtre prendre, à tort, pour un fait contredisant cette idée d’équilibre, c’est l’organisation de l’orchestre sur l’espace scénique. Seul un contexte comme cette collaboration sur le long terme permet aujourd’hui à un compositeur, ironie du sort, de recomposer « son » orchestre, de faire une entorse à la tradition et de lui donner la forme que son œuvre requiert. La note de programme décrit de manière détaillée cette nouvelle configuration :

L’orchestre n’est ici nullement traité de manière concertante, mais plutôt envisagé comme la « table d’harmonie » géante du piano, de laquelle certains timbres conventionnels sont exclus, comme les pupitres des premiers et seconds violons ou les timbales. Trois contrebasses, postées en triangle aux extrémités de la scène, encadrent un effectif de douze bois et de neuf cuivres rehaussé des timbres résonants d’une harpe, d’une nombreuse percussion (aux instruments essentiellement métalliques ou vibratoires), d’un célesta et d’un second piano, accordé au quart de ton supérieur. Un violon solo, quatre altos et quatre violoncelles viennent compléter l’ensemble, sans se retrouver pour autant dans les rôles habituellement dévolus aux cordes : ils sont ici souvent traités en arrière-plans, comme des ombres fuyantes et distantes ou parfois même à la manière d’un chœur ou d’un ensemble de « flûtes de pan », une sonorité obtenue par une technique de jeu particulière qui les fait sonner comme tels. Seul le violon joue un rôle un peu concertant, mais de manière très épisodique et dans un rapport parfois étrange avec le reste de l’orchestre. Une disposition scénique non conventionnelle et spatialisée, sur trois niveaux, doit permettre en outre de jouer sur des phénomènes acoustiques : échos multiples qui se prolongent au-delà de la norme, « reflets » ou légers effets de décalages rythmiques. Dans le domaine des hauteurs, ces phénomènes sont encore amplifiés par l’emploi systématique des micros intervalles, des glissandi, des quarts de tons « tempérés » du second piano et des sons multiphoniques de certains instruments à vent3.

Rien que cette configuration ouvre déjà des perspectives d’étude spécifiques. En effet, la réorganisation de l’orchestre symphonique a des conséquences cruciale à la fois pour l’écoute4, comme Blank le mentionne lui-même dans sa note, mais également pour la pensée musicale pure, que ce soit au niveau des sous-ensembles instrumentaux, et de leurs timbres respectifs, que cette configuration génère (les trois contrebasses en étant sans doute l’exemple le plus flagrant), ou même de la forme du discours musical. Si l’on prend au mot le compositeur à propos de la « table d’harmonie géante », cela seul pourrait offrir un cadre conceptuel qui permettrait de concevoir la forme globale de la pièce, une grille de lecture radicale qui unifierait totalement le discours musical sous l’égide d’un seul et unique instrument, le piano solo. Les mouvements pourraient ainsi se lire comme deux immenses lignes pianistiques, dont les « intermezzi », ou « cadences » pour le soliste5, seraient la forme « pure », la « structure », les interventions de l’orchestre se lisant comme des amplifications, résonances, commentaires, ou conséquences, de cette matrice centrale qu’est le soliste. La forme et la pensée sous-jacente liée à cette œuvre seraient à chercher à l’intérieur même du piano, plutôt qu’en prenant l’ensemble orchestral dans sa globalité, et ce dernier, alors, serait à relire en fonction de cette présence structurante, de ce centre de la pensée qu’est le soliste — comme des « réactions » à des impulsions données par le piano, ou, plus amplement, comme des « continuations » ou « conséquences » des gestes solistiques, voire, pour aller jusqu’au bout du raisonnement, comme des « anticipations » de cette présence pianistique non encore avenue. Les autres instruments, lorsqu’ils endossent un rôle prépondérant (sous la forme de mélodies, principalement — e.g. les longues lignes aux inflexions microtonales de la flûte et du violon, mais aussi plus localement chez presque tous les autres instruments), ne seraient alors que des doubles du piano solo — aussi des conséquences, continuations ou réaction, mais sur le plan plus abstrait de cette « présence » solistique : doubles du centre autour duquel tout s’articule et d’où tout émane, de la fonction même que le soliste occupe, tout en émergeant de l’espace même généré par cette présence solistique. Ces ombres, ou ces doubles ne seraient pas les traces de « l’autre », de même que l’orchestre ne représente pas, comme souvent dans la tradition, une autre entité séparée ou, par exemple, une « collectivité » contre/avec laquelle le piano, individuel et solitaire, en démarcation, conflit ou alliance, se définirait. Ces lignes en miroir seraient ces parts même de l’entité solistique lui revenant brièvement, de manière souvent étouffée ou morcelée, comme conséquences de l’extension de son propre espace de résonance et, osera-t-on l’avancer ?, comme ces ébauches, ces commencements timides et fugitifs que représentent, dans cette exercice d’extension de soi qu’est la création, les œuvres fantasmées ou entamées. On ne peut ici manquer de souligner à nouveau la dimension processuelle, évolutive de la création dans la pensée de William Blank, où toute œuvre n’est que la conséquence, dans le monde réel, d’un engagement créatif continu, d’une pensée musicale en marche qui, par son positionnement fédérateur et unitaire comme son acte réitéré de concrétisation, est vouée à trouver dans ses productions des miroirs d’elle-même.

Il serait de bon ton de pouvoir envisager l’architecture globale de la pièce — fantasme réitéré pour de nombreuses pièces contemporaines, qu’il semble difficile de réaliser de manière satisfaisante dans le contexte de cette petite étude. Il semble en effet que le discours musical se donne d’abord à entendre sous une forme hypertextuelle, dans laquelle des événements apparaissent à divers moments comme semblables (métamorphoses, développements, réductions, allusions, etc.), et forment des réseaux parallèles, superposés. Dans une approche critique qui envisage, au risque d’une obsolescence revendiquée, l’œuvre comme entité close, cette clôture même signifie, pragmatiquement, pour celui qui l’analyse, l’« ouverture » de l’œuvre à elle-même, c’est-à-dire la possibilité d’outrepasser la continuité des événements, l’organisation interne (linéaire) qui la constitue, et d’instaurer une autre logique, qu’on peut qualifier, en utilisant une métaphore absolument moderne, d’hypertextuelle — le renvoi d’un événement à un autre et, au vu du foisonnement, une organisation globale du discours musical (non) structurée par ces renvois sans rapport nécessaire ou immédiat au tout, ce réseau de connexions multiples et imprédictibles surcodant la continuité et transformant la pièce linéaire en labyrinthe où chaque phénomène est relié, mais irréductible à un schéma fédérateur ou surplombant6.

L’ensemble des deux mouvements peut alors se lire comme un recouvrement de la ligne temporelle (des lignes temporelles, évidemment, car si on projette le temps sur l’espace, comme dans le cas de cette vicieuse catachrèse, il faut pouvoir rendre compte de la multiplicité des événements et de leurs temps intrinsèques) par des éléments de pensée musicale qui se relient, potentiellement, à d’autres, et ce de manière suffisamment importante pour qu’on puisse construire la pièce comme la présence même de ces liaisons. On écoutera ainsi Reflecting Black par exemple à travers de très grands « objets » :

- les cadences du soliste (II, mss. 214-22; IV, mss. 175-279),

- les dialogues entre le piano solo et violon (II, mss. 106-116, 179-186, 223-226; IV, mss.207-238),

- les dialogues entre le piano et d’autres figures instrumentales (II, vents, 51-2; cordes, mss. 56-57; trompettes, mss. 58, 65, 119-20, 165, 169; clarinette, mss. 60-1; hautbois, mss. 62-63; clarinettes, hautbois + cor anglais, flûtes, mss. 142-144; hautbois, clarinette, 147-9; trompettes, hautbois, mss. 169),

- les lignes solistes aux instruments de l’orchestre (I, piccolo, mss. 2-4, 8-17; II, hautbois, mss. 87-98; violon, mss. 97-117, 179-182; IV, flûte, mss. 33-45; cor anglais, mss. 46-71; trompette piccolo, mss. 90-99; clarinette, mss. 115-21, 125-133, 135-140; hautbois, mss. 153-164; violon, mss. 152-168),

- les irruptions d'une régularité rythmique (II, mss. 158-161, 188-91; IV, mss. 140-9; 241-260; 270-76),

- les passages en ostinato (II, mss. 204-13; IV, mss. 19-22, 84-109; 230-234),

- les plages orchestrales en suspension (II, mss. 69-74, 125-138; IV, mss. 110-15),

mais également en portant attention à des événements plus resserrés, des objets sous forme de gestes ou de textures réapparaissant sous une forme similaire :

- une figure ascendante au violon (II, ms. 44) reprise et étendue à l’orchestre (II, ms.152),

- diverses formes de ponctuation locales introduisant un élément « vertical » distinct au milieu des phrases musicales : de manière resserrée (II, mss. 145, 178, 217; IV, mss. 171, 173) ou plus large (II, mss. 157, 162, 166-8, 173-4) et même mobile (IV, fibrillation réitérée aux vents, mss. 10, 13, 16, 18, 19, 23, 27); même la fin de la grande cadence du second mouvement peut se lire comme une ligne pianistique ponctuée — combativement ! — par l’orchestre (IV, mss. 241-268),

- des glissandi descendants aux cordes en arrière-fond (I, mss. 8, 10, 12-3, 15), puis au premier plan (II, mss. 122-3) et leur retour à l’autre bout de la pièce (IV, mss. 145-152), où le temps s’arrête sur le grincement « quasi tallone, pressione massimale », mort des gestes avant un nouveau départ (IV, ms. 153).

Ces « éléments », dont la liste est ouverte, et sujette à reconfigurations au fur à mesure des écoutes, sont ainsi reliés à d’autres se situant à des moments plus ou moins éloignés de la pièce, et forment chacun un sous-ensemble possible du tissu musical, qui peut ensuite être confronté à d’autres, associé, etc.

En terme d’analyse, il s’agit de créer des (sous-)récits à partir de l’œuvre : récits non-linéaires, transversaux, souterrains, éclatés. Écrire ces trajets possibles à l’intérieur même de l’œuvre. Au fond, il s’agit bien d’écrire pour soi, d’écrire pour entendre, comme aurait dit Cage. Le discours (narratif, analytique) sur l’œuvre serait développement même de l’écoute — le fait de nommer, de mettre en lien, de rendre signifiant les éléments nouvellement reçus, encore en friche. Et l’écoute, en contrepartie, peut se libérer de la linéarité, et, tout comme pour l’analyse écrite, se développer par sauts, par morceaux, et de n’envisager la linéarité traditionnelle de l’écoute musicale que comme un aspect parmi d’autres d’une pratique bien plus vaste. L’écoute d’un « sous-ensemble » musical, d’un passage, serait une écoute hachée, qui rompt radicalement avec l’ordre donné de la pièce, mais qui ne rompt pas avec le postulat d’écriture et de création individuelle du langage qu’une œuvre comme celle-ci comporte en son sein : entreprise de démontage, pour ainsi dire, de démembrement, mais pour (re)constituer en soi les réseaux, et pour donner à la subjectivité une place directement dans l’écoute et dans la réception intérieure de l’œuvre musicale.

Mon œuvre Reflecting Black est inspirée par le souvenir de l’expérience vécue lors de la contemplation des toiles de Soulages et de son prolongement dans le temps présent, ainsi que des divagations et autres digressions qui s’ensuivent7. Il semble difficile, même après ce si court trajet, de ne pas confirmer cette impression — l’écoute de l’œuvre de Blank ressemble à s’y méprendre à une méditation visuelle, celle de l’œil qui s’arrête sur la surface, qui se concentre sur un détail, est entraîné dans une autre région, revient à la vue d’ensemble. Autant Exodes n’était qu’un seul grand geste, une immense surface dont la direction et l’impact étaient immédiatement perceptibles, autant ici le travail sur la forme est-il à nouveau sinueux et « discursif », c’est-à-dire dire soumis à un nombre élevé « d’événements » distincts ou, pour parler mathématiquement, discrets. Il faut constater alors l’émergence, dans l’écoute répétée, de certains phénomènes, ceux qui « accrochent » l’oreille, et ceux auxquels on peut « s’accrocher », qui fournissent des ancrages dans le flux du temps. Ces points d’accroche, porte d’entrée dans l’œuvre, fournissent une base, un repoussoir auxquels d’autres objets, dans la pièce, seront ramenés, chaque petit objet opérant comme une clé qui permet d’accéder au prochain. Il faudrait pouvoir faire le récit de l’apparition de l’œuvre à la conscience, et de la formation progressive de son image, de sa carte, dans l’esprit. Et c’est ici que la présence de la peinture de Pierre Soulages entre en scène : ces « accroches », ces apparitions s’illuminent dès qu’on les approche sous l’angle de la peinture — une peinture, comme celle de Soulages, qui demeure dans l’abstraction sans que ce soit le microscopique du système qui détermine l’œuvre (comme dans l’agencement sérialiste). Il n’y a pas de déterminisme raisonné, mais pas non plus de système commun de représentation : ce qui importe, c’est un travail à même le matériau, dans une pratique indépendante d’un système théorique préexistant et qui cherche à retrouver un point zéro à chaque œuvre. On imagine bien William Blank parler en des termes similaires à ceux du peintre, dans ce long entretien recueilli par Jacques Bouzerand :

J’étais là depuis des heures à peindre avec du noir. [...] Quelque chose pourtant me retenait et me dirigeait, et cela m’intriguait. [...] Ce qui m’a passionné, c’est de constater que je n’avais pas travaillé avec de la peinture noire mais avec la lumière. Sur la toile peinte, la lumière jouait selon les aplats, les coups de brosse et leurs stries qui dynamisaient la surface8.

Et c’est ce qui se passe à l’écoute : soudain apparaissent des « taches » dans la musique même, des moments, plus amples que de simples « objets », même si souvent on demeure dans la région entre les deux. Des choses qui ressortent, et dont on peut définir des limites : un début, une fin, certaines caractéristiques. Ainsi, au début du second mouvement, l’irruption d’une régularité qui, sous un air d’ostinato, s’établit comme un lieu distinct du discours musical. Une vague pianistique ascendante (mss. 74-75) puis descendante par trois fois (mss. 75-76, 79-80, 82-3), mène directement à cette irruption, mss. 84, où la pulsation s’établit avec force, au piano solo « doublé » par tout l’orchestre. S’ensuit un moment dont l’unité est garantie par ce striage du temps, pour reprendre Boulez, à laquelle s’ajoute une intensité dramatique : juste après la « coupure » que représentent ces sept coups du piano et de l’orchestre, les cencerros, le vibraphone, le marimba et le second piano entrent et forment avec le soliste la base rythmique en doubles croches, linéarité sous-jacente de tout le passage, (qu’on entendra ensuite se déliter enfin mss. 100-109) ; les cordes graves suivent ms. 88 puis, ms.9099, le tout explose : toutes les forces orchestrales restantes sont mises à contribution, formant une épaisse texture dominée par les cuivres et leur soliste, la trompette piccolo survolant épiquement l’ensemble. Puis l’énergie se retire et, dès la ms. 102, le soliste accompagné du basson poursuit jusqu’à épuisement la répétition, la réduction arithmétique du nombre de mesures (7-6-5-...-2 fois) ajoutant à la répétition elle-même un caractère inéluctable, mécanique et d’une implacable clarté. Enfin, ms. 108, le moment se conclut par le trébuchement d’une superposition de huit contre sept, avec le premier accord de la main droite élidé (il tomberait en même temps que la main gauche, et rendrait sans doute le mécanisme trop évident, et moins bien lié aux écarts qui le précèdent), derrière lequel les cors con sordini pianississimo esquissent un accord cristallin laissant entendre la transparence des quartes.

Ce moment, sans doute un des plus spectaculaires de l’œuvre, n’est-ce pas une de ces lignes qui tout à coup déchirent l’espace noir d’une toile de Pierre Soulages, inspirateur revendiqué de Reflecting Black ? William Blank ouvre sa note de programme par cette citation de Pierre Soulages : « J’aime l’autorité du noir, sa gravité, son évidence, sa radicalité. Son puissant pouvoir de contraste donne une présence intense à toutes les couleurs et lorsqu’il illumine les plus obscures, il leur confère une grandeur sombre9. » Et, en effet, tel le spectateur de Soulages — un exemple tout à fait probant — qui voit le noir, et qui dans ce noir, au-delà de ce noir, mais sans quitter le tableau, voit les reflets, les couleurs, les traits, les tensions s’animer tout à coup devant ses yeux, l’auditeur attentif pourra se rendre compte de l’importance de la clarté et des proportions dans le projet blankien — un langage qui veut trouver une voie médiane entre la complexité de l’héritage de la musique occidentale du XXe siècle tout en se basant toujours sur l’écoute, la perception de la forme et une sensibilité portée au lyrisme et à la mélancolie, qui nous laisse conjecturer, surtout pour l’écriture du piano et du violon, une source d’inspiration majeure dans des figures du romantisme du XIXe siècle. Cette voie du milieu, c’est de garder le « lyrisme », et « l’émotion », mais dans un langage « abstrait », qui a connu les révolutions esthétiques du XXe siècle. Il y aurait toute une réflexion encore à mener sur l’usage possible de concepts d’abstraction et d’intensité pour la lecture d’une telle musique — des concepts, à nouveau, qu’on retrouve en peinture, et tout particulièrement pour décrire celle de Pierre Soulages. Un texte de Jean-Michel Le Lannou semble ici particulièrement illuminant (c’est le mot !) pour comprendre en quoi il est possible et intéressant d’écouter du Blank comme on regarderait du Soulages :

La peinture de Pierre Soulages impose par l’intensité de son affirmation, son caractère insistant. D’où cette puissance affirmative surgit-elle ? Du désir d’intensité. C’est lui, nous l’éprouvons et le peintre l’affirme, le principe de son œuvre. À quoi aspire-t-il ? À « l’intensité de la présence ? ». Pierre Soulages dit souvent son « désir impérieux, le souci constant d’intensifier ? ». Pourquoi peint-il ? Pour donner à voir cet autre visible plus présent que tout autre. Or, l’intensification du visible suppose la production d’une peinture radicalement abstraite, produite pour elle-même, libre de toute relation extérieure à elle, ne se référant à rien d’autre qu’à elle-même.

En cessant de se soumettre à l’injonction référentielle, la peinture advient à elle-même et accède à sa véritable puissance. Le visible qui s’affirme en elle ne s’évide plus. Intensifié, il diffère de tout autre. « Un tableau noir et blanc, écrit Pierre Soulages, n’a rien à voir avec son environnement qui est toujours coloré. Le tableau apparaît comme quelque chose de réellement isolé dans le monde, à part ». En différant ainsi de tout ce qui apparaît hors d’elle, la peinture de Pierre Soulages conjugue liberté et plénitude du visible. Telle est la puissance de l’abstraction : elle nous montre, elle fait paraître un visible que nous ne pouvons voir hors d’elle. Non seulement sa peinture diffère de toutes les images, de tout spectacle de la nature, mais plus encore il excède tout ce en quoi, d’abord, nous nous reconnaissons. Cette toile qui ne ressemble à rien, ni au monde, ni à moi, délivre de sa déficience le visible asservi au sens10.

Que ce soient ces lignes solistes plaintives, ces rares instants de suspension orchestrale ou même ces pics de théâtralité obstinée aux allures stravinskiennes, les moments saillants apparaissent avec clarté, avec force même, comme des sommets surplombant une mer de brouillard et d’errance, comme une douceur, une grâce pressentie seulement dans l’ombre11. Andrew Wiles, parlant dans un documentaire de sa célèbre preuve du dernier théorème de Fermat, évoque sa recherche en termes métaphoriques — une chambre sombre, dont on cherche l’interrupteur et dans laquelle on peut même développer une familiarité longtemps avant d’avoir pu, enfin, y faire jaillir la lumière. C’est sans doute à ce stade-là de l’analyse et surtout au niveau de la grande forme (cette grande « passacaille » que constitue le second mouvement), du tracé systématique de chaque idée musicale et de la pensée harmonique, que nous en sommes, faute de temps et d’expérience — mais on ne peut néanmoins exclure l’autre hypothèse, qui nous amènerait plutôt du côté de Joyce et de son dernier livre, Finnegans Wake, celle d’une œuvre de nuit, d’une œuvre qui est elle-même, comme le dit la note de programme, « un trajet de l’ombre vers la lumière » et qui donc met en scène ses propres brumes : crépuscules, aubes de l’écriture et de l’écoute.

2 On rêverait de pouvoir représenter de manière abstraite, comme dans un graphique en trois dimensions, la forme de la pensée, ses diverses régions, et de quelle manière chaque pièce se déploie, dans ce nouvel espace de représentation, de manière unique et non-triviale.

3 William Blank, Note de programme lors du concert de création, 16 décembre 2009.

4 Il paraît presque dommage que les traditions d’écriture et les nécessités liées à l’exécution soient si fortes : on rêverait d’une partition où les instruments ne seraient pas notés selon la vieille tripartition vents-percussions/ solistes-cordes, mais où les sous-ensembles réels de l’orchestre seraient notés selon la nouvelle spatialisation (on pense tout particulièrement aux trois contrebasses, sagement regroupées en bas de page, alors qu’elles sont réparties aux quatre — trois — coins de l’orchestre).

5 On pense ici au terme utilisé par William Blank pour décrire le large geste pour piano seul placé au milieu de Cris, et qu’il est difficile de ne pas réentendre lorsqu’on entre dans la grande « cadence » de la fin du second mouvement de Reflecting Black.

6 Cette connectique hasardeuse et non-directionnelle, qu’on rapprochera d’une structure de terrier ou d’Internet ne peut pas ne pas être rapprochée du concept de rhizome élaboré par Deleuze et Guattari dans l’introduction à Mille Plateaux, pp. 13-14.

7 William Blank, ibid.

8 http://monoeil75.blogspot.com/2009/10/pierre-soulages-fiat-lux.html (dernière visite 14.03.2010)

9 William Blank, ibid.

10 http://www.pierre-soulages.com/pages/psecrits/lelannou98.html (dernière visite 14.03.2010)

11 A le comparer avec la férocité de Cris, on pourrait se demander si le temps n’amène pas, enfin, sinon une réconciliation, du moins, peut-être, une nostalgie, un fantôme d’apaisement.